current_dir = getwd()

print(current_dir)プログラムの基礎

1. フォルダの階層性

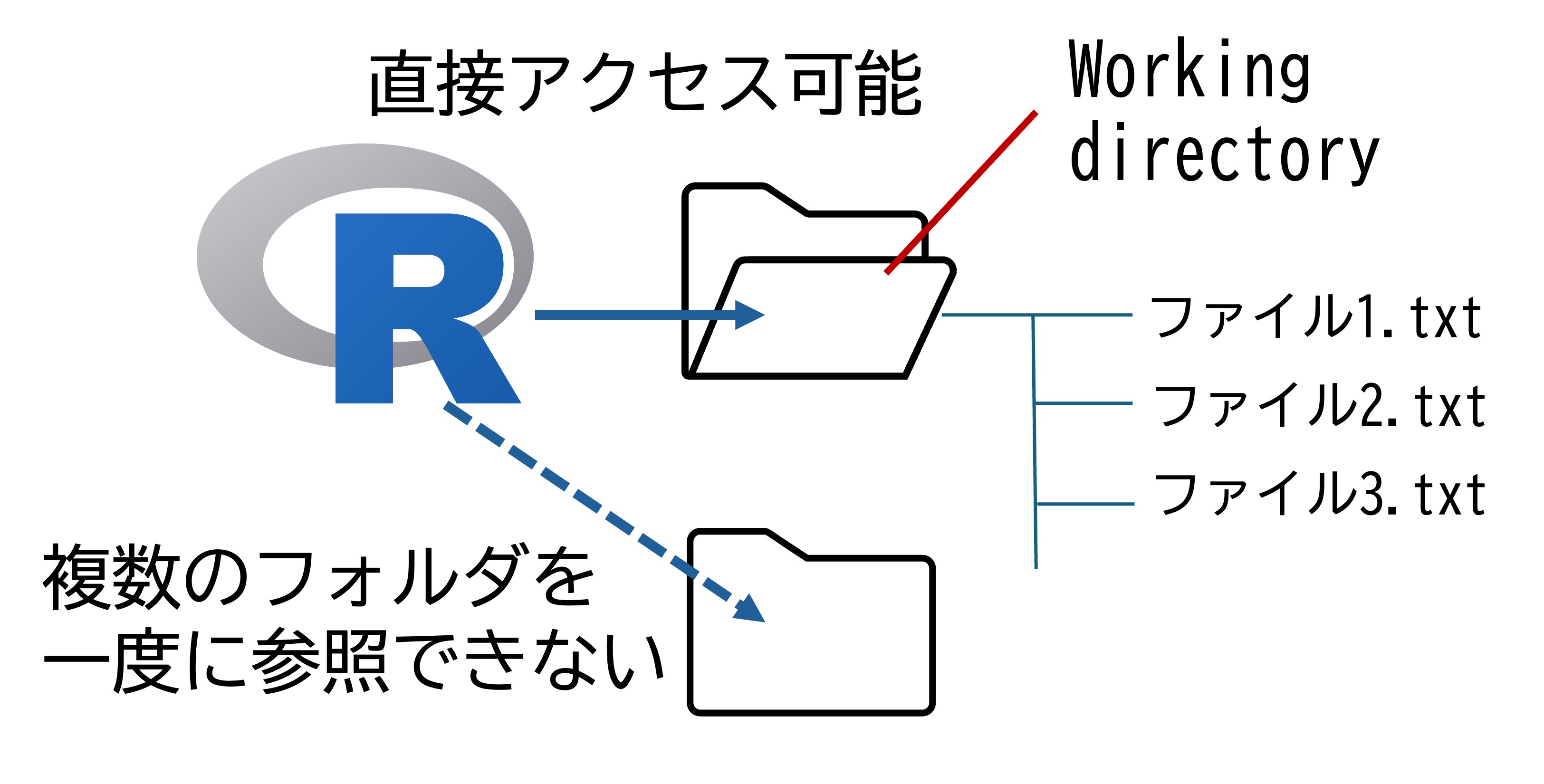

Rをはじめとしたプログラムは、1つのフォルダ上で作業を行う.言い換えると、他のフォルダにあるファイルを直接参照することはできない.

この参照しているフォルダをworking directoryと呼ぶ.

プログミングを行う際は、自分がどこのフォルダにいるのかを理解しないと、読み込みたいファイルを読み込めなかったり、結果の出力先がどこかわからないという事態に陥る.

絶対パスと相対パス

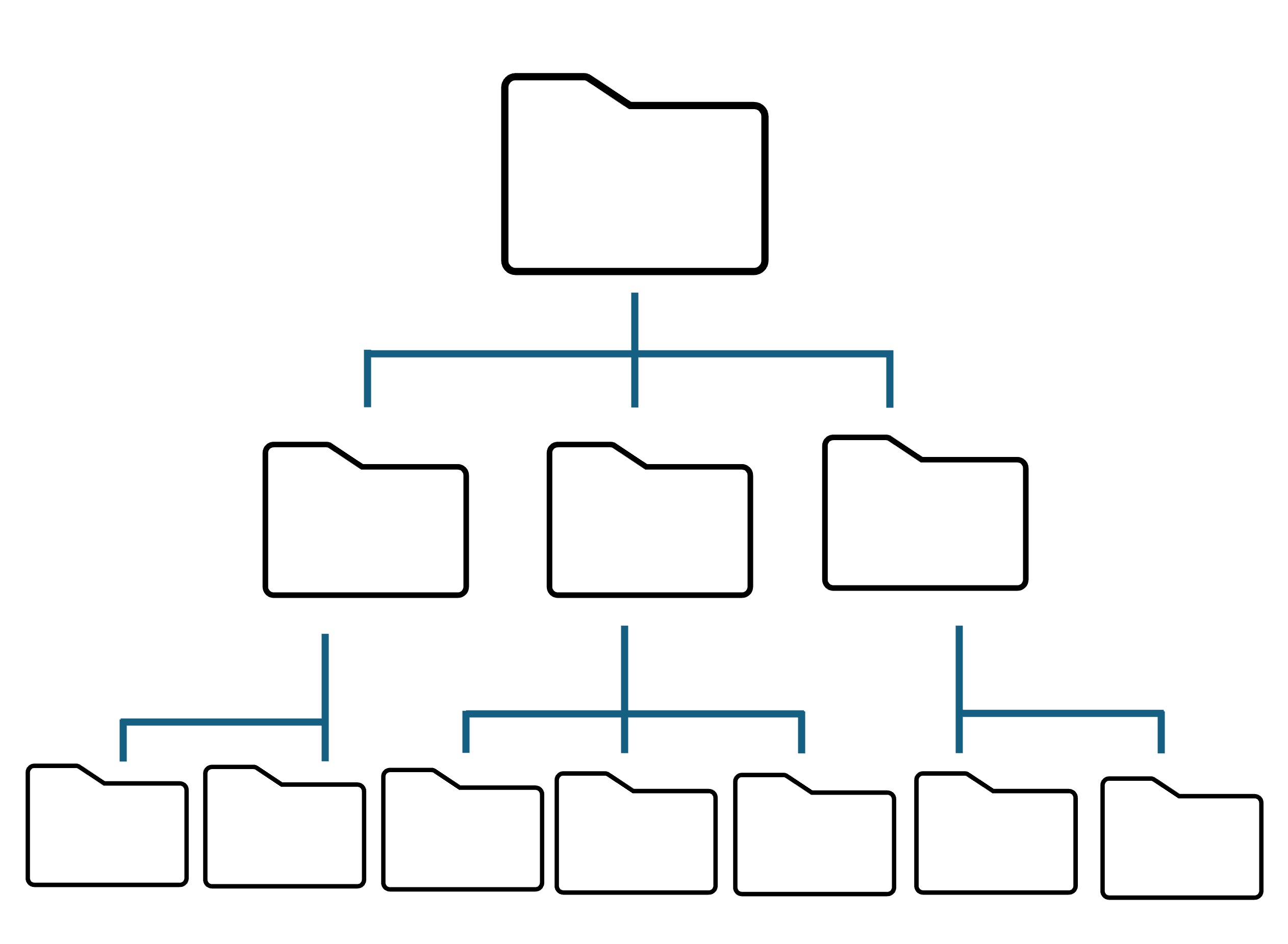

コンピューター内で、ファイルは木構造のような階層性をもって管理される。

つまり、根っこにある大元のフォルダの中に細分化されたフォルダがあり、それらのフォルダそれぞれにさらに細分化されたフォルダがある。

このフォルダの所在をパス(Path)と呼ぶ.

フォルダの指定の仕方は2通りある.

絶対パス

根っこにある大元のフォルダ(rootフォルダ)を起点とした記述方法.

例:/root/folder/branch/leaf相対パス working directoryを起点としたパスの記述方法

例1:working directoryがfolderの時のleafフォルダの指定

branch/leaf← フォルダ間は/(スラッシュ)で区切る.

例2:folderがleafの時のbranchフォルダの指定

../← これで一つ上のフォルダを意味する.

以下によく使うパスの記法を示す.

| 書き方 | 意味 |

|---|---|

| / | スラッシュだけだとルートフォルダを指す |

| ./ | working directory |

| ../ | 一つ上のフォルダ |

| ~/ | ホームディレクトリ.デスクトップが入っているフォルダを指すことが多い |

以下に示すように、OSごとにルートのフォルダ名は異なる.

MacOSのデスクトップまでの絶対パス

/Users/username/Desktop

Windowsのデスクトップまでの絶対パス

C:/Users/username/Desktop

2. Rでの操作

自分がどこにいるのか=working directoryを調べる方法はgetwd()を用いる.

括弧の中は、何も入れない.

Working directoryを変えるには、setwd()を用いる.

括弧の中に変更先のフォルダ名を入れる. フォルダ名はダブルクォーテション(““)で括る.

setwd("/home/user/folder")ファイル・フォルダの操作

Rからファイルやフォルダを操作することができるので、その例を紹介する.

| 関数名 | 機能 |

|---|---|

| dir.create() | フォルダの作成 |

| list.files() | Working directory内のファイル一覧を表示 |

| list.dirs() | Working directory内のフォルダ一覧を表示 |

dir.create()

括弧内に作りたいフォルダ名を記入.

Working directoryに新しいフォルダは作られる.

dir.create("folder")list.files()指定したフォルダ内のファイル一覧を表示. デフォルトではWorking directoryを検索する.full.names=TRUEだと絶対パス

full.names=FALSEだと相対パス

list.files("folder", full.names=TRUE) list.dirs()

指定したフォルダ内のフォルダ一覧を表示. デフォルトではWorking directoryを検索する.

full.names=TRUEだと絶対パス

full.names=FALSEだと相対パス

list.dirs("folder", full.names=TRUE)